Если механические свойства прессованных изделий не соответствуют ожидаемым, обычно обращают внимание на исходный состав заготовки или условия прессования/старения. Мало кто задумывается о том, может ли гомогенизация быть причиной проблемы. На самом деле, этап гомогенизации имеет решающее значение для получения высококачественных прессованных изделий. Недостаточный контроль этапа гомогенизации может привести к:

●Повышенное давление прорыва

●Больше дефектов

● Текстуры полос после анодирования

● Более низкая скорость экструзии

●Плохие механические свойства

Этап гомогенизации имеет две основные цели: очистка железосодержащих интерметаллических соединений и перераспределение магния (Mg) и кремния (Si). Анализ микроструктуры заготовки до и после гомогенизации позволяет прогнозировать её характеристики при экструзии.

Влияние гомогенизации заготовок на упрочнение

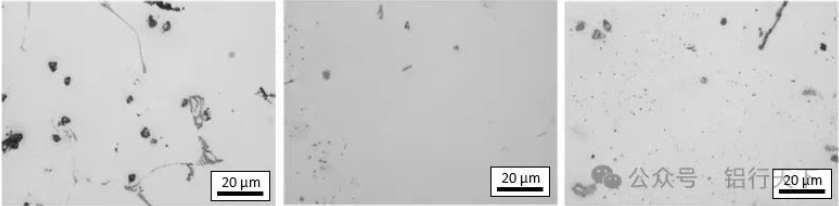

В прессованных формах 6XXX прочность обеспечивается фазами, богатыми Mg и Si, образующимися во время старения. Способность образовывать эти фазы зависит от помещения элементов в твердый раствор до начала старения. Чтобы Mg и Si в конечном итоге стали частью твердого раствора, металл должен быть быстро закален с температуры выше 530 °C. При температурах выше этой точки Mg и Si естественным образом растворяются в алюминии. Однако во время прессования металл остается выше этой температуры только в течение короткого времени. Чтобы гарантировать полное растворение Mg и Si, частицы Mg и Si должны быть относительно малыми. К сожалению, во время литья Mg и Si выделяются в виде относительно крупных блоков Mg₂Si (рис. 1a).

Типичный цикл гомогенизации заготовок из стали 6060 составляет 560 °C в течение 2 часов. В ходе этого процесса, поскольку заготовка длительное время сохраняет температуру выше 530 °C, Mg₂Si растворяется. При охлаждении он повторно выделяется в виде значительно более мелкодисперсного вещества (рис. 1c). Если температура гомогенизации недостаточно высокая или время гомогенизации слишком короткое, некоторые крупные частицы Mg₂Si остаются. В этом случае твердый раствор после экструзии содержит меньше Mg и Si, что делает невозможным формирование высокой плотности упрочняющих выделений, что приводит к снижению механических свойств.

Рис. 1. Оптические микрофотографии полированных и протравленных 2% HF заготовок из стали 6060: (а) в литом виде, (б) частично гомогенизированные, (в) полностью гомогенизированные.

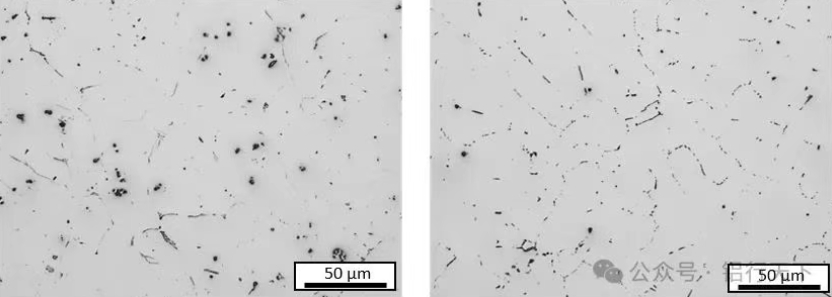

Роль гомогенизации в железосодержащих интерметаллидах

Железо (Fe) оказывает большее влияние на вязкость разрушения, чем на прочность. В сплавах 6XXX фазы Fe склонны к образованию β-фазы (Al₅(FeMn)Si или Al₈.₉(FeMn)₂Si₂) при литье. Эти фазы крупные, угловатые и мешают экструзии (выделены на рис. 2а). В процессе гомогенизации тяжёлые элементы (Fe, Mn и др.) диффундируют, а крупноугольные фазы становятся меньше и округлее (рис. 2б).

Только по оптическим изображениям сложно различить различные фазы, и невозможно дать им надёжную количественную оценку. В Innoval мы количественно оцениваем гомогенизацию заготовок, используя наш внутренний метод обнаружения и классификации признаков (FDC), который позволяет определить значение %α для заготовок. Это позволяет нам оценить качество гомогенизации.

Рис. 2. Оптические микрофотографии заготовок (а) до и (б) после гомогенизации.

Метод обнаружения и классификации признаков (FDC)

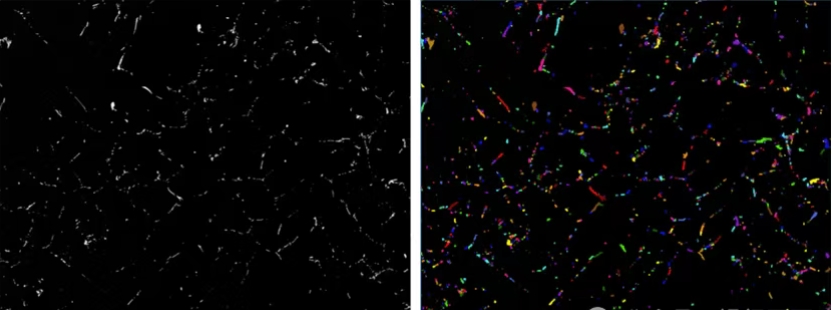

На рис. 3а показан полированный образец, проанализированный с помощью сканирующей электронной микроскопии (СЭМ). Затем применяется метод порогового сканирования в оттенках серого для выделения и идентификации интерметаллических соединений, которые на рис. 3б показаны белым цветом. Этот метод позволяет анализировать области площадью до 1 мм², что позволяет одновременно анализировать более 1000 отдельных характеристик.

Рис. 3. (а) Электронное изображение гомогенизированной заготовки 6060, полученное методом обратного рассеяния, (б) идентифицированные индивидуальные особенности из (а).

Состав частиц

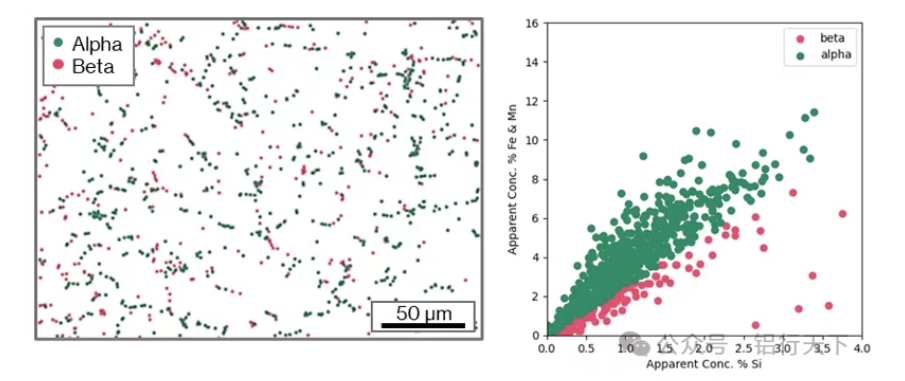

Система Innoval оснащена энергодисперсионным рентгеновским (EDX) детектором Oxford Instruments Xplore 30. Это позволяет быстро и автоматически получать EDX-спектры из каждой идентифицированной точки. По этим спектрам можно определить состав частиц и сделать вывод об относительном соотношении Fe:Si.

В зависимости от содержания Mn или Cr в сплаве могут присутствовать и другие тяжёлые элементы. Для некоторых сплавов 6XXX (иногда со значительным содержанием Mn) в качестве эталона используется соотношение (Fe+Mn):Si. Эти соотношения затем можно сравнить с известными интерметаллидами, содержащими Fe.

β-фаза (Al₅(FeMn)Si или Al₈.₉(FeMn)₂Si₂): соотношение (Fe+Mn):Si ≈ 2. α-фаза (Al₁₂(FeMn)₃Si или Al₈.₃(FeMn)₂Si): соотношение ≈ 4–6, в зависимости от состава. Наше специализированное программное обеспечение позволяет нам устанавливать пороговое значение и классифицировать каждую частицу как α- или β-фазу, а затем отображать их положение в микроструктуре (рис. 4). Это позволяет оценить приблизительный процент превращенной α-фазы в гомогенизированной заготовке.

Рис. 4. (а) Карта, показывающая α- и β-классифицированные частицы, (б) диаграмма рассеяния соотношений (Fe+Mn):Si.

Что нам могут рассказать данные

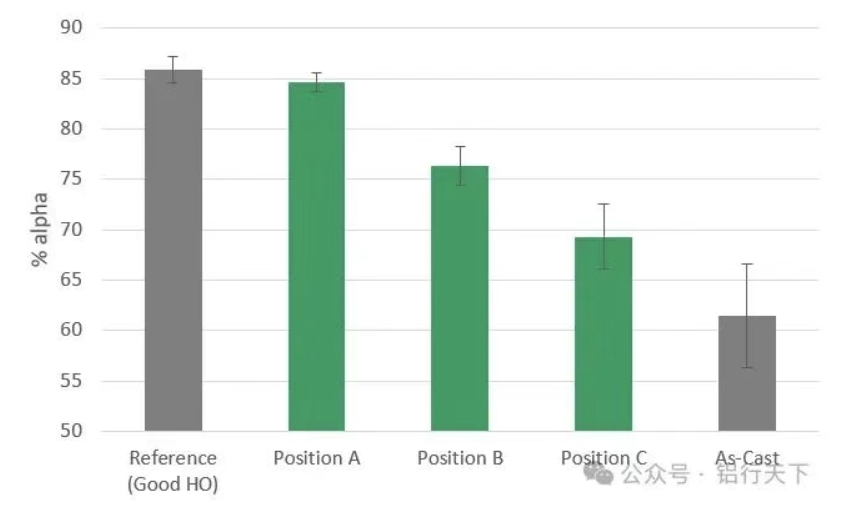

На рис. 5 показан пример использования этой информации. В данном случае результаты указывают на неравномерный нагрев в конкретной печи или, возможно, на то, что заданная температура не была достигнута. Для корректной оценки таких случаев необходимы как испытательная, так и контрольная заготовка известного качества. Без них невозможно определить ожидаемый диапазон значений %α для данного состава сплава.

Рис. 5. Сравнение %α в различных секциях плохо работающей печи гомогенизации.

Время публикации: 30 августа 2025 г.